Durchflussmessungen in Niederdruckanlagen

Niederdruckanlagen liefern in den Alpenländern bedeutende Anteile der hydroelektrischen Stromproduktion. In der Schweiz beispielsweise liefern Niederdruckanlagen, die zumeist mit doppeltregulierten Turbinen (Kaplan- und Rohrturbinen) ausgestattet sind, rund ein Viertel der gesamten hydroelektrischen Stromproduktion. Diese Turbinentypen zeichnen sich in erster Linie durch verstellbare Leit- und Laufradschaufeln aus. Für den Betrieb bei bestem Wirkungsgrad und damit maximaler Produktion ist der optimale Zusammenhang zwischen Leit- und Laufradposition äußerst wichtig. Für sämtliche Analysen in Niederdruckanlagen wird der Durchfluss als Eingangsgröße benötigt. Doch wie kann dieser für diesen Anlagentyp bestimmt werden?

© etaeval

Es gibt grundsätzlich zwei Typen von Wirkungsgradmessungen – die absolute und die relative Wirkungsgradmessung. Bei Niederdruckanlagen fließt der absolute Wirkungsgrad direkt in die Nutzenergie, die Stromproduktion, ein. Ist ein höherer absoluter Wirkungsgrad vorhanden, dann resultiert – bei gegebenem Wasserdargebot und gegebener Fallhöhe – eine höhere Stromproduktion. Relative Wirkungsgradmessungen werden auch als Indexwirkungsgradmessungen bezeichnet. Indexwirkungsgradmessungen – gleichbedeutend mit dem Begriff der Zusammenhangsmessungen bei den Niederdruckanlagen – werden meistens zur Kontrolle und Optimierung des Zusammenhangs mit geringem Aufwand durchgeführt. Hierbei werden die optimalen Leit- und Laufradpositionen zueinander durch die Aufnahme von sogenannten Propellerkurven kontrolliert. Bei Niederdruckanlagen basieren solche Indexwirkungsgradmessungen hauptsächlich auf Differenzdruckmessungen. Dies sind Differenzdruckmessungen zwischen zwei Positionen, bei welchen der Druckunterschied vom Quadrat der Durchflussänderung abhängig ist.

Bestimmung von Wirkungsgraden

Muss man den Turbinenwirkungsgrad bestimmen oder einen Garantienachweis durchführen, so kommt man um absolute Wirkungsgradmessungen nicht herum. Dies gilt ebenso für die Abschätzung des Potentials einer Produktionserhöhung bei Erneuerungsprojekten. Diese müssen den effektiven Durchfluss durch die Maschinengruppen als Randbedingung kennen. Abschätzungen basierend auf Muschelkurven von Modellversuchen (die oft nicht mit den Muschelkurven in der Anlage übereinstimmen) oder basierend auf theoretischen Berechnungen im Turbinenregler sind erfahrungsgemäß fehleranfällig. Dies hat insbesondere damit zu tun, dass bei Modellversuchen für Niederdruckanlagen die realen Zu- und Abströmbedingungen nicht vollständig abgebildet werden können. Etliche Prototypen zeigen dann in der Realität ein unerwartetes Verhalten. Bei Erneuerungsprojekten ist es daher ratsam, einem Turbinenlieferanten den aktuellen Wirkungsgradverlauf sowie die weiteren bei der Wirkungsgradmessung erfassten Randbedingungen zur Auslegung der neuen Turbine zur Verfügung zu stellen. Vorgängige Wirkungsgradmessungen bei Erneuerungsprojekten können in die Ausschreibung aufgenommen werden, um eine Transparenz zu schaffen, die bei Fehlen nach der Erneuerung oft zu Diskussionen führt. Beispielweise kann in der Ausschreibung explizit erwähnt werden, dass mit den zur Verfügung gestellten Zulaufströmungen zu rechnen ist. Messflügelmessungen können hierzu das vollständige, reale Strömungsbild vor der Neuauslegung liefern.

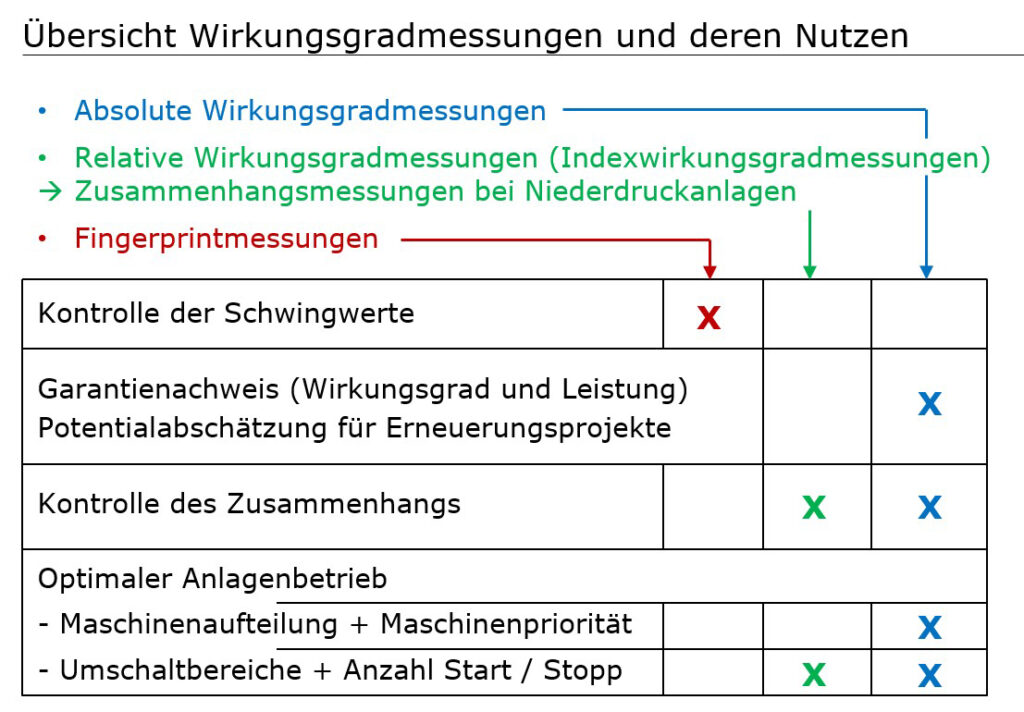

Obwohl die Bedeutung der Kaplan- oder Rohrturbinen und der Niederdruckanlagen unbestritten ist, werden Wirkungsgrad- und Zusammenhangsmessungen oft nicht durchgeführt. Oder es erfolgen nur Messungen mit minimalem Aufwand in Form von sogenannten Fingerprintmessungen. Fingerprintmessungen werden vor allem zum Nachweis der Schwingwerte durchgeführt. Welche Anforderung oder welcher Nachweis durch welche Art von Wirkungsgradmessungen abgedeckt werden kann, ist in Bild 2 tabellarisch zusammengefasst.

Absolute Wirkungsgradmessungen

Absolute Wirkungsgradmessungen sind aufwändiger als Indexwirkungsgradmessungen. Etaeval hat sich jedoch das notwendige Wissen aufgebaut, um anspruchsvolle Messflügelmessungen bei Niederdruckanlagen durchzuführen. Des Weiteren bieten wir für Niederdruckanlagen auch unsere Expertise mit akustischen Durchflussmessungen an. Aus unserer Sicht kann mit diesen beiden absoluten Messmethoden praktisch für jede Niederdruckanlage der absolute Durchfluss und somit der absolute Wirkungsgrad gemessen werden. Messflügelmessungen erfolgen meistens im Dammbalkenschlitz vor der Turbine oder in Ausnahmefällen vor dem Rechen. Dabei wird eine größere Anzahl kalibrierter Messflügel an einem Messrahmen montiert. Anschließend wird durch das Verschieben des Messrahmens das Geschwindigkeitsprofil an vielen einzelnen Punkten gemessen und in einem weiteren Schritt zum Durchfluss integriert. Als Beispiel für solche Messflügelmessungen ist in Bild 3 der Messrahmen im Dammbalkenschlitz des Gezeitenkraftwerks von La Rance, Frankreich, gezeigt. Diese Niederdruckanlage hat 24 Maschinengruppen mit einer Nennleistung von je 10 MW. Die Messung des Durchflusses in La Rance ist herausfordernd, da die Fallhöhe ständig und je nach Gezeitenverlauf zwischen 2 und 11 m variiert. Der Durchfluss durch eine einzelne Turbine schwankt zwischen 75 und 280 m³/s. In einem typischen Jahr beläuft sich die jährliche Stromproduktion der Anlage auf 540 GWh.

Optimierungspotential festgestellt

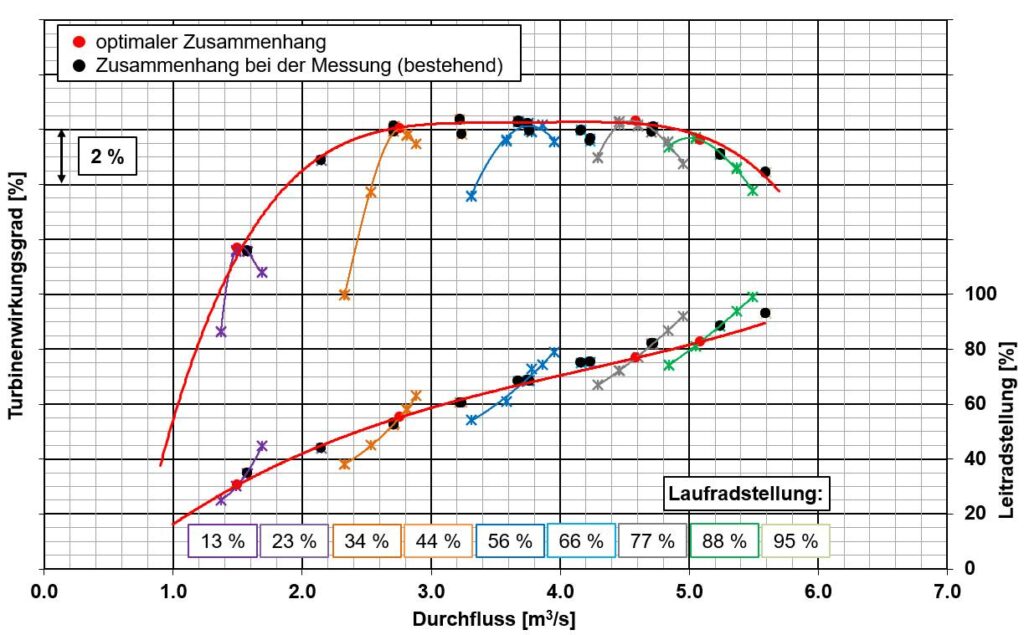

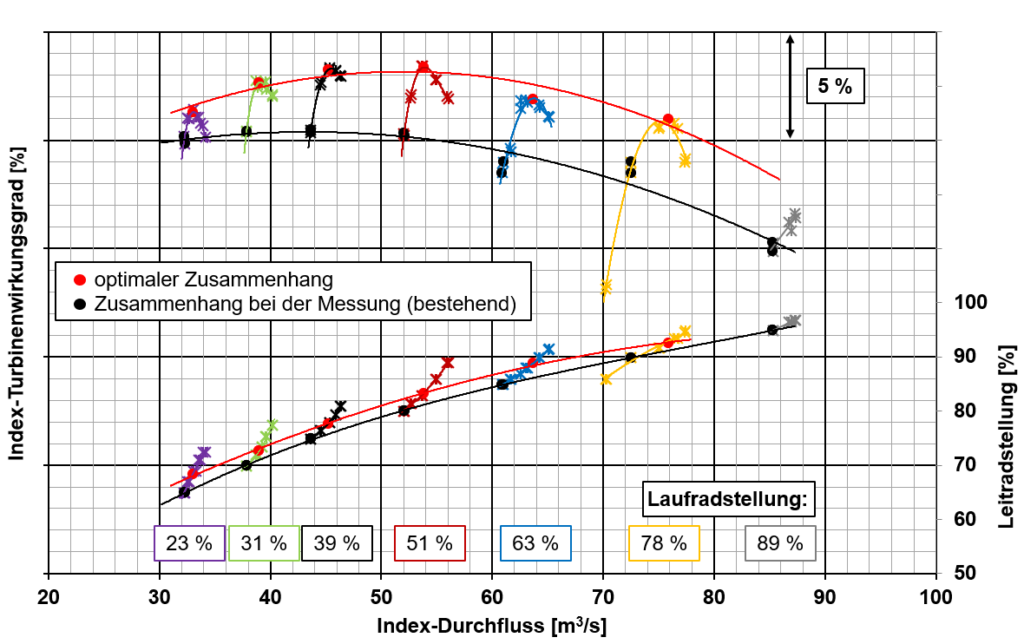

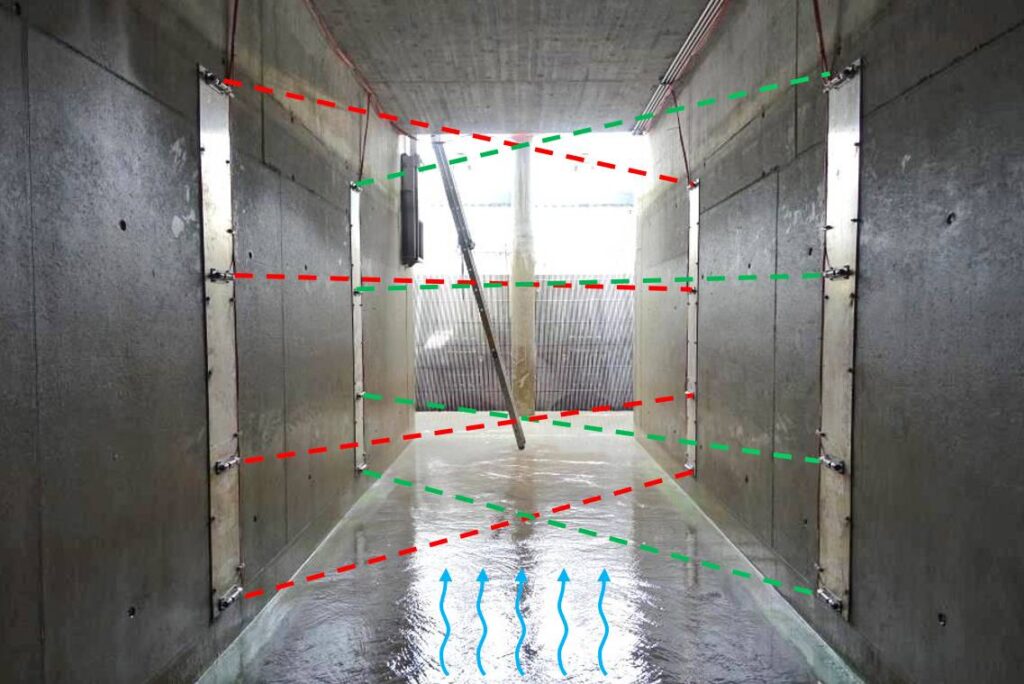

Am von etaeval ausgelegten und mit einer Strukturanalyse überprüften Messrahmen wurden 24 Messflügel auf zwei Höhenlagen montiert. Für das Bewegen des Messrahmens stand ein separater Dammbalkenkran zur Verfügung. Der Betreiber Électricité de France (EDF) hatte sich entschieden, von etaeval absolute Wirkungsgradmessungen durchführen zu lassen, gefolgt von Zusammenhangsmessungen mit einer Differenzdruckmessung, die durch die Messflügelmessung kalibriert wurde. Nach der Auswertung der Messkampagnen bei dieser Niederdruckanlage konnte von EDF ein Verbesserungspotential von 2 Prozent im Anlagenwirkungsgrad und damit in der Stromproduktion detektiert werden. Das von den Engadiner Kraftwerken (EKW) betriebene Dotierkraftwerk Pradella, Schweiz, liefert das Restwasser, das flussabwärts von Pradella in den Inn geleitet werden muss. Es sind zwei vertikale Kaplanturbinen mit einer Nennleistung von je 450 kW installiert. Die Nennfallhöhe beträgt 10,5 m und der Nenndurchfluss 5 m³/s für jede Turbine. In einem typischen Jahr beläuft sich die jährliche Stromproduktion der Anlage auf 2,9 GWh. Etaeval installierte vorübergehend ihre 8-pfadige akustische Durchflussmessung im Einlaufkanal (siehe Bild 4). Der Kanal hat eine Breite von 3,214 m und die mittlere Wassertiefe betrug 3,331 m an der Position der Messstrecke. Die akustische Durchflussmessung besteht aus zwei gekreuzten Ebenen, mit acht akustischen Pfaden auf vier Höhen. Die gekreuzte Anordnung war notwendig, da sich stromaufwärts eine 90° Krümmung befindet. Der Messquerschnitt, die Sensorpositionen und die Winkel wurden für jeden Pfad einzeln mit einem Theodoliten vermessen. Die Wasserpegel im Kanal vor dem Rechen, am Eintritt zur Turbine, und nach dem Saugrohraustritt, dem Austritt der Turbine, wurden mit Ultraschallsensoren gemessen. Weitere Messeinrichtungen wie Leistungsmessung, Druckaufnehmer und Stellungsmessungen wurden im Turbinengebäude installiert. Zusätzlich zu den Garantiemessungen für den Turbinenwirkungsgrad wurde auch der Zusammenhang der Kaplanturbinen untersucht. Es wurden mehrere Propellerkurven über den gesamten Betriebsbereich gemessen (siehe Bild 5). Eine einzelne Propellerkurve ergibt sich aus Messpunkten mit konstanter Laufradposition und variierenden Leitschaufelpositionen. In einem nächsten Schritt wird eine Hüllkurve des Wirkungsgrades an die verschiedenen Propellerkurven angepasst. Die Hüllkurve berührt die Propellerkurven tangential. Die Hüllkurve charakterisiert die optimalen Turbinenwirkungsgrade bei einer bestimmten Fallhöhe und für verschiedene Leistungen. Die Ergebnisse zeigten, dass beide Maschinengruppen nahe an der Hüllkurve für die optimalen Zusammenhänge arbeiten. Geringfügige Korrekturen des Zusammenhangs wurden in die Turbinenregler implementiert. Dieses positive Ergebnis ermöglichte dem Betreiber den Abschluss der Inbetriebnahme und die Bestätigung des vom Turbinenregler ermittelten Durchflusses durch die absolute Durchflussmessung von etaeval.

Relative Wirkungsgradmessungen (Indexwirkungsgradmessungen)

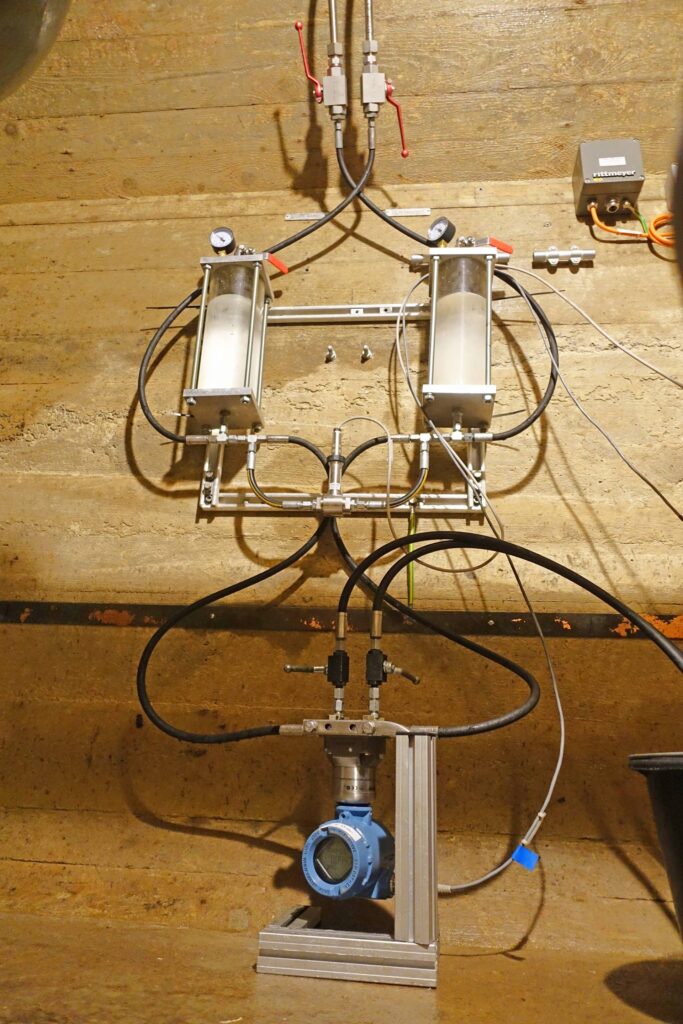

Als Beispiel einer relativen Wirkungsgradmessung, oder eben Indexwirkungsgradmessung, werden die Zusammenhangsmessungen im KW Rüchlig, Schweiz, der Axpo gezeigt. Die Niederdruckanlage hat 4 Maschinengruppen mit je einer Nennleistung von 2,4 MW. Die Nennfallhöhe beträgt 3 m und der Nenndurchfluss 90 m³/s für jede Turbine. In einem typischen Jahr beläuft sich die jährliche Stromproduktion der Anlage auf 54 GWh. Bei allen vier Maschinengruppen wurden Zusammenhangsmessungen durchgeführt. Bei einer Niederdruckanlage reicht es nicht, eine Maschinengruppe zu messen, und dann auf alle anderen zu schließen. Jede Maschinengruppe hat andere Zuströmverhältnisse und damit auch andere optimale Zusammenhänge von Leit- und Laufradstellungen. Bei solchen Zusammenhangsmessungen sind die Differenzdruckmessungen entscheidend (siehe Bild 6). Solche Differenzdruckmessungen sind sensibel gegenüber Verstopfungen und Lufteintritte. Verstopfungen werden durch regelmässiges Spülen reduziert. Zu Beginn der Messkampagne erfolgt dies sogar mit Hydraulikpumpen in die Gegenrichtung. Lufteintritte werden durch den Einsatz von permanenten Entlüftungsbehältern eliminiert. Ist eine Betriebsmessung (Differenzdruckaufnehmer) bereits vorhanden, führt etaeval die Referenz-Differenzdruckmessung parallel durch und kann so die Betriebsmessung kontrollieren / abgleichen.

© etaeval

Durchdachte Messkampagnen

In Bild 7 ist ein Beispiel eines Resultats der Messkampagne in dieser Anlage dargestellt. Aufgetragen ist der Index-Turbinenwirkungsgrad in Funktion des Index-Volumenstroms. Auf der Sekundärachse sind die Leitradstellungen angegeben. Die für die jeweiligen Propellerkurven konstant gehaltenen Laufradstellungen sind als Zahlenwerte ebenfalls integriert. Es werden 6 bis 8 Propellerkurven über den gesamten Betriebsbereich aufgenommen. Mit den schwarzen Punkten im Diagramm sind die resultierenden Index-Turbinenwirkungsgrade ersichtlich, welche beim aktuell eingestellten Zusammenhang resultieren. Bis zum Zeitpunkt der Messungen wurde demnach die Turbine auf dem relativen Wirkungsgradniveau der schwarzen Ausgleichskurve betrieben. Mit der roten Ausgleichskurve ist das mögliche, optimale Wirkungsgradniveau aufgetragen. Als Schlussfolgerung muss somit bei einer gewissen Laufradstellung, das Leitrad mehr geöffnet werden, um im optimalen Turbinenwirkungsgrad zu produzieren. Mit der im Diagramm aufgeführten Skalierung von 5 Prozent zwischen zwei Hauptstrichen wird klar, dass in dieser Anlage ein beträchtliches Optimierungspotential vorhanden war. Durch eine einfach umzusetzende Anpassung – also von im Turbinenregler hinterlegten Tabellenwerten – kann dieses Potential genutzt werden.

© etaeval

Messungen machen sich bezahlt

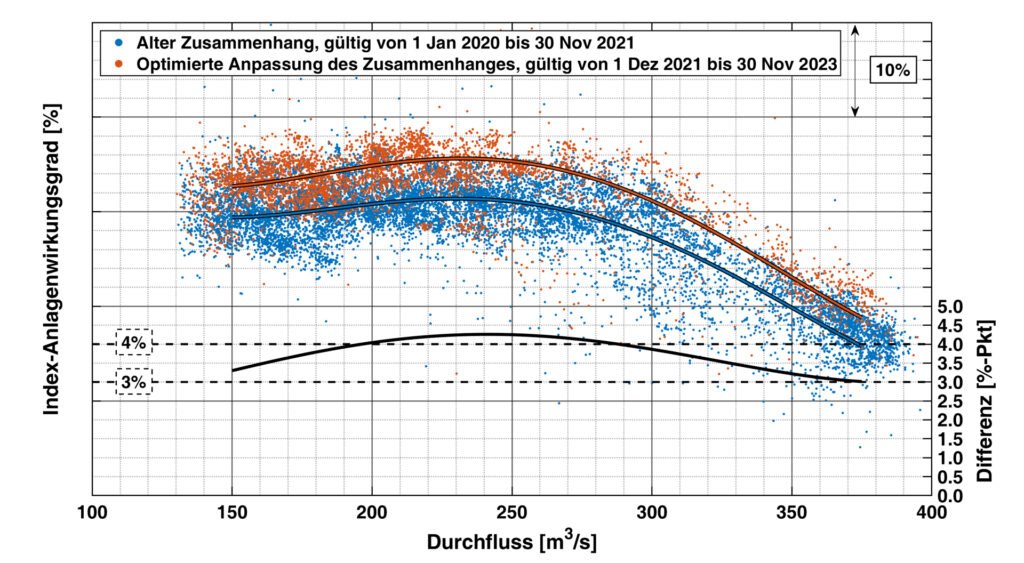

Nach der Durchführung der Messungen und der Implementierung der Optimierungen, hat etaeval den Effekt der Messkampagne weiter untersucht. Zur Analyse des Effekts der Messkampagne wurden Leitsystemwerte herangezogen. Jedes hydrologische Jahr in einer Niederdruckanlage sieht anders aus. Deshalb ist es wichtig, die Messdaten über einen längeren Zeitraum zu betrachten. In Bild 8 ist die Auswertung des Index-Anlagenwirkungsgrades in Funktion des Index-Durchflusses dargestellt. In blau sind die Anlagenwirkungsgrade bis zum Zeitpunkt der Optimierung markiert. Mit den orangen Punkten sieht man die Index-Anlagenwirkungsgrade nach der Optimierung. Es resultieren also mit den neuen Zusammenhängen deutlich höhere Anlagenwirkungsgrade als vor der Optimierung der Zusammenhänge. Was bedeutet ein höherer Anlagenwirkungsgrad? Wenn man beispielsweise die Anlage immer bei 250 m³/s und gleicher Fallhöhe betreiben würde, könnte die Produktion bei diesem Betriebspunkt um 4,2 Prozent erhöht werden. Das Kraftwerk wird über das Jahr bei unterschiedlichen Volumenströmen und Fallhöhen betrieben, dies ist durch das hydrologische Jahr gegeben. In dieser Niederdruckanlage ist die Verteilung übers Jahr relativ ausgeglichen, so dass man sich für eine einfache Analyse mit dem Mittelwert begnügen kann. Demnach hat etaeval durch die Optimierungen mittels der Messkampagnen im Mittel eine Produktionserhöhung von 3,5 Prozent erreicht.

© etaeval

Schlusswort

Durchflussmessungen in Niederdruckanlagen sind anspruchsvoll. Geeignete Messmethoden sind allerdings vorhanden. Wie in der Wasserkraft üblich, sind auch Niederdruckanlagen immer Prototyp-Anlagen. Bei jeder Anlage sind die Randbedingungen wieder etwas anders als bei einer anderen, es gibt andere Bedingungen für den Zulauf, andere Möglichkeiten für die Messung usw. Etaeval steht aufgrund seiner Erfahrung gerne für eine unverbindliche und unabhängige Beratung zur Verfügung, um für Ihre individuelle Niederdruckanlage die optimale Messmethode zu evaluieren.

Autor: André Abgottspon, Geschäftsführer etaeval

Erschienen in zek HYDRO, Ausgabe 1/2025