Ultrarobustes Fassungskonzept macht das Comeback von Kraftwerk Bondo möglich

Bild: © zek

Knapp acht Jahre lang war das Wasserkraftwerk Bondo im Schweizer Bergell nach dem verheerenden Bergsturz vom August 2017 stillgestanden. Durch die gewaltigen Murgänge war die Wasserfassung Prä zur Gänze verschüttet worden, die Wasserzufuhr war zum Kraftwerk dauerhaft abgeschnitten. Eine Wiederinbetriebnahme sollte sich letztlich auf Basis einer grundlegenden Neukonzeption des Fassungsbauwerks realisieren lassen. Um auch dem Risiko zukünftiger Naturgefahren gewachsen zu sein, hat der Betreiber ewz – Elektrizitätswerk der Stadt Zürich nun eine hochrobuste, an die extremen Standortgegebenheiten angepasste Fassung entwickelt. Baulich wurde sie unter äußerst herausfordernden Bedingungen umgesetzt – und dies mit Erfolg. Seit Anfang Mai dieses Jahres produziert das Kraftwerk wieder sauberen Strom, im Regeljahr rund 18 Gigawattstunden.

© ewz

Der Bergsturz am Piz Cengalo und seine Folgen für Bondo

Am Vormittag des 23. August 2017 brachen rund drei Millionen Kubikmeter Gestein aus der Nordflanke des Piz Cengalo und stürzten ins Graubündner Bondasca-Tal. Wie man aus der späteren Rekonstruktion der Ereignisse feststellte, trafen die Schutt- und Geröllmassen auf ihrem Weg in die Tiefe auf einen kleinen darunterliegenden Gletscher, dessen Eis unter dem Druck des Gesteinsmaterials zermalmt wurde und blitzschnell schmolz. Die daraus entstehende Masse aus Eis, Schlamm, Schutt und Geröll bildete eine gewaltige Mure, die sich in der Folge ihren Weg entlang der Bondasca talwärts bahnte. Bis zu 100 Meter breit wälzte sich der Schuttstrom durch das enge Gebirgstal. Die Folgen für das 200-Einwohner-Dorf Bondo blieben nur deshalb im überschaubaren Rahmen, weil man nach einem ersten, kleineren Bergsturz im Jahr 2011 zu diesem Zweck ein Auffangbecken im Flusstal gebaut hatte, das sich in dieser Situation bewähren sollte. Weniger glimpflich verlief die Naturkatastrophe allerdings für das Kraftwerk Bondo, dessen Wasserfassung Prä auf rund 1.100 m Seehöhe meterhoch von der Mure verschüttet wurde. Das Kraftwerk war außer Betrieb. „Es herrschte damals Ausnahmezustand. Und wir waren entsprechend unsicher, wie es weitergehen konnte. Klar war nur, dass das Kraftwerk ohne Triebwasser stillstehen musste – und wir warten mussten, bis wir uns einen Überblick über den Zustand der Wasserfassung verschaffen konnten“, erzählt der Leiter der Kraftwerke Bergell, Andres Fasciati. Dass sich das noch über Jahre hinziehen würde, konnte er nicht ahnen.

© ewz

Erste Schritte zur Wiederherstellung der Wasserfassung Prä

Was jedoch sehr bald offensichtlich war: Sowohl das Krafthaus in Bondo mit der elektromechanischen und steuerungstechnischen Einrichtung als auch der gesamte Kraftabstieg, bestehend aus dem 700 Meter langen Druckstollen und der Druckrohrleitung, waren von den Verwüstungen der Mure zur Gänze verschont und völlig intakt geblieben. Das Problem war nur die Wasserfassung. Aber wie man selbige wiederherstellen könnte, darüber standen zunächst noch große Fragezeichen. Schließlich blieb das Bondasca-Tal aus sicherheitsrelevanten Überlegungen gesperrt. Zu instabil die angehäuften Schuttmassen. Ein erster wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Zugänglichkeit zum Standort der Wasserfassung erfolgte 2021 mit der Inbetriebnahme einer neuen Brücke, die von der Gemeinde errichtet worden war. „2022 konnten erstmalig spezialisierte Ingenieurteams mit der Untersuchung und Sondierung des alten Fassungsstandorts beginnen. Was sich dabei sehr schnell offenbarte: Eine provisorische Instandsetzung war aufgrund der geologischen Risken völlig ausgeschlossen. Es brauchte ein umfassendes Neukonzept“, erklärt Andres Fasciati. Ein solches sollte das Bündner Ingenieurbüro Deplazes liefern, das zuvor schon mit der Ausarbeitung von möglichen Varianten für die Freilegung und Wiederinbetriebnahme der Fassung sowie danach mit der Entwicklung eines Vorprojekts für eine neuen Fassungsanlage betraut wurde. Doch ein völliger Neubau der Fassung stellte verständlicherweise auch eine enorme wirtschaftliche Herausforderung dar. Für das ewz als Betreiber eine schwierige Abwägung. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Strompreise relativ tief, sodass keineswegs davon auszugehen war, dass die Stadt Zürich, in deren Eigentum die ewz steht, einer hohen Investition zustimmen würde. Die Wirtschaftlichkeit stand an der Kippe. Umso vorteilhafter erwies es sich letztlich für das Projekt, dass Anfang 2023 das Thema Stromknappheit im Raum stand. Vor diesem Hintergrund gab es von politischer Seite schließlich grünes Licht für das Neubauprojekt“, erinnert sich der Leiter der Kraftwerke Bergell. Ein Ausführungsprojekt und anschließende Ausschreibungen konnten umgehend in Auftrag gegeben werden.

Neues Fassungsbauwerk mit maximaler Widerstandsfähigkeit

Für die neue Wasserfassung sollte ein vollkommen neu entwickeltes Konzept zur Anwendung kommen, das zwei zentrale Zielsetzungen verfolgt: Erstens sollte maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Murgängen, Hochwasserereignissen oder Lawinen erreicht werden. Und zweitens sollte die Anlage so gebaut werden, dass sie im Fall einer erneuten teilweisen Zerstörung relativ einfach wiederhergestellt werden kann. Um dies zu erreichen, planten die Verantwortlichen gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Deplazes eine flach und kompakt ausgeführte Konstruktion mit bis zu 60 Zentimeter starken Stahlbetonwänden und Decken, die im Wesentlichen aus einem Tiroler Rechen mit einem spülbaren Kiesfang und einem anschließenden gedeckten Coanda-Rechen mit einem ebenfalls gedeckten Auslaufkanal besteht. Die funktionellen Komponenten sind zum größten Teil unterirdisch untergebracht. Errichtet werden sollte das ganze System auf den Fundamentresten der alten Anlage, deren Betonstrukturen als teilweise intakt befunden worden waren. Im oberen Bereich wurde ein völlig neuer Einlauftrichter konzipiert. Im Inneren des Fassungsbauwerks sollte ein innovatives, dreistufiges Sedimentmanagement verwirklicht werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Spülkammern mit integrierten, vollautomatisierten Spülleitungen geplant. Diese sorgen für einen effizienten und kontinuierlichen Sandaustrag. Im Anschluss – und das ist durchaus eine weitere Besonderheit der Anlage – wurde ein geschütztes, unterirdisches Coanda-System geplant, das vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal geliefert werden sollte. Damit werden am Ende auch sehr effektiv die Sandkörner > 0.6 mm sowie das Geschwemmsel abgeschieden und landen im Auslaufkanal, von wo sie zurück in die Bondasca gespült werden. Der verbliebene Feinsand wird im bereits bestehenden, rund 30 m langen Entsander, welcher in einer Felskaverne erstellt wurde, ausgeschieden. Der Entsander bildet somit die vierte Stufe des Sedimentsmanagements der Fassungsanlage Prä. Da mit einer teilweisen Eindeckung des Flusslaufs unterhalb der Fassung gerechnet werden muss, musste der bestehende Spülkanal des Entsanders durch ein 96 m langes Bohrloch durch den Fels ersetzt werden. Dieses leitet das Spülwasser des im Sandfang eingebauten Sandabzugsrohrs der Firma Wild Metal rund 150 m unterhalb der Fassung in die Bondasca.

Der Grizzly Optimus von Wild Metal weist eine Spaltbreite von 0,6 mm auf. © zek

Der Grizzly Optimus von Wild Metal weist eine Spaltbreite von 0,6 mm auf. © zek Wild Metal lieferte auch das Entsanderabzugsrohr nach dem HSR-System. © Wild Metal

Wild Metal lieferte auch das Entsanderabzugsrohr nach dem HSR-System. © Wild Metal

Bau unter extremen Naturgefahren – erneuter Murgang 2023

Im Juli 2023 fuhren erstmalig wieder Bagger in Prä auf, die Umsetzung des Bauvorhabens konnte beginnen. In der Folge waren die Arbeiten generell geprägt von den geologischen Unsicherheiten, schwierigen Witterungsverhältnissen und hohem Zeitdruck. Doch erneut war es ein massiver Murgang, der den Kraftwerksbetreibern und dem beauftragten Bauunternehmen heftiges Kopfzerbrechen bereiten sollte. Eine weitere Naturkatastrophe mit gravierenden Folgen: „Die Arbeiten verliefen zunächst planmäßig bis zum August 2023. Gerade als wir den ersten Magerbeton setzen wollten, überraschte uns eine gewaltige Mure, die das gesamte Baufeld verschüttete und bereits errichtete Strukturen teils erheblich beschädigte. Die Schäden waren massiv und warfen das Projekt um Monate zurück“, erinnert sich der Leiter für den Bereich bauliche Kraftwerksinstandhaltung Graubünden, Peter Jörimann, der das Bauprojekt verantwortlich leitete. Wie Jörimann betont, seien bis Dezember 2023 sämtliche Kapazitäten auf die Instandsetzung konzentriert gewesen – das bedeutete vor allem die mühsame Entfernung der Schuttmassen und die Wiederherstellung der provisorischen Bachumleitung, bei welcher das Wasser der Bondasca in zwei großen Rohren unter der Baustelle hindurch geleitet wurde. Erst Ende Januar 2024 konnten die eigentlichen Bauarbeiten unter günstigen Witterungsbedingungen – mit ungewöhnlich wenig Schnee – wieder aufgenommen werden. Dass die Baustelle gegen Naturereignisse versichert war, erwies sich als entscheidend: Zwar gestalteten sich die Verhandlungen mit der Versicherung zäh, doch die Auszahlung war für den Weiterbau unverzichtbar.

© ewz

Bauen unter massivem Gefahrenpotenzial

Ein zentrales Element des gesamten Projekts bildete das Hochrisikomanagement bei den Bauarbeiten an der neuen Wasserfassung Prä, das alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellte. Die Baustelle lag tief eingeschnitten in einem engen Tal, unmittelbar in einem Bereich mit akuter Gefährdung durch Murgänge, Hochwasser und instabile Schuttmassen. Um die Sicherheit der Arbeiter in diesem exponierten Umfeld zu gewährleisten, wurde ein umfassendes Alarmsystem installiert, das auf bestehende Infrastrukturen der Gemeinde und des Kantons aufbaute. Pegelradar- und geologische Messsysteme – teils bis zu zwei Kilometer flussaufwärts – lieferten Echtzeitdaten zur Wasserführung und potenziellen Gefahrenlagen. „Sobald kritische Werte erreicht wurden, löste eine weithin hörbare Sirene aus – und innerhalb von zwei Minuten mussten alle Arbeiter ihre Position verlassen. Fluchtwege wurden im Vorfeld definiert und mit Notleitern gesichert. Für Maschinenführer galt: Bagger sofort stehen lassen, raus aus dem Gefahrenbereich. Die Einsatzfähigkeit des Systems wurde regelmäßig geübt, ergänzt durch tägliche Lagebeurteilungen eines externen Sicherheitsexperten, der bei erhöhter Lawinen- oder Niederschlagsgefahr die Arbeiten kurzfristig stoppte“, erläutert Andres Fasciati die zentralen Elemente des Sicherheitsmanagements. Ein SMS-Warnsystem hielt das Baustellenteam über aktuelle Gefahren- und Einsatzlagen auf dem Laufenden – insgesamt führten die Vorsichtsmaßnahmen zu rund 20 bis 25 Ausfalltagen, die jedoch konsequent zur Risikovermeidung genutzt wurden. Nicht zuletzt aufgrund dieses Maßnahmenpakets kann Andres Fasciati höchst positiv resümieren: „Wir sind glücklich, dass trotz der einen oder anderen Alarmsituation nichts Ernstes auf der Baustelle passiert ist.“

Ausgeklügeltes Sedimentmanagement im Untergrund

erhebliche Sandmengen ins Stollensystem gelangt waren und letztlich zu erhöhtem Verschleiß an den Turbinenlaufrädern geführt hatten. Um diesem Problem langfristig zu begegnen, wurde das Sedimentmanagement in der neuen Ausführung grundlegend auf neue Beine gestellt: Die Anlage verfügt heute über mehrere Spülkammern, wobei die erste als Kiesfang unterhalb des Tirolwehrs liegt, die zweite als Sandfang unterhalb des Coanda-Rechens und die dritte außerhalb der Fassung im Berg. Diese Entsanderkammer war bereits vorhanden und wurde nun durch ein Spülsystem nach dem HSR-Prinzip ergänzt. Dadurch erfolgt die Spülung mit deutlich weniger Verlustwasser. Für die Ausleitung des Spülwassers wurde ein 90 Meter langes und 40 cm großes Loch in den Fels gebohrt.

Der integrierte Coanda-Rechen stellt dabei eine Besonderheit der neuen Fassung dar und spielt in der neuen Wasserfassung Prä eine zentrale Rolle im Sedimentmanagement. Zum Einsatz kommt dabei das innovative System „Grizzly Optimus“ des Südtiroler Stahlwasserbauspezialisten Wild Metal GmbH – ein nahezu wartungsfreies Schutzsieb, das ganz ohne Antrieb auskommt und sich durch seine hohe Betriebssicherheit und Effizienz auszeichnet. Das unterirdisch verbaute System umfasst 10 robuste Coanda-Rechen-Elemente mit einer Spaltweite von lediglich 0,6 mm. An den Feinrechen werden nicht nur feine Sedimente, sondern auch Laub, Nadeln, Holz und weiteres Geschwemmsel zuverlässig zurückgehalten. Größere Partikel werden dank des Coanda-Effekts am Eindringen gehindert und durch das Überwasser weitergespült. Der Einsatz des Grizzly Optimus macht aufwendige Rechenreiniger überflüssig und erlaubt eine kompaktere Auslegung der Sandfanganlage – ein klarer wirtschaftlicher Vorteil beim Bau und Betrieb. Wild Metal, mit über 700 erfolgreich ausgestatteten Wasserkraftwerken im Alpenraum, lieferte darüber hinaus das gesamte Stahlwasserbauequipment für die neue Wehranlage in Prä. „Womit uns die Firma Wild Metal vor allem auch überzeugt hat, war die Flexibilität in der Umsetzung und die wunderbare Gesprächsbasis, die ein ums andere Mal optimierte Lösungen ermöglichte“, lobt Peter Jörimann.

© ewz

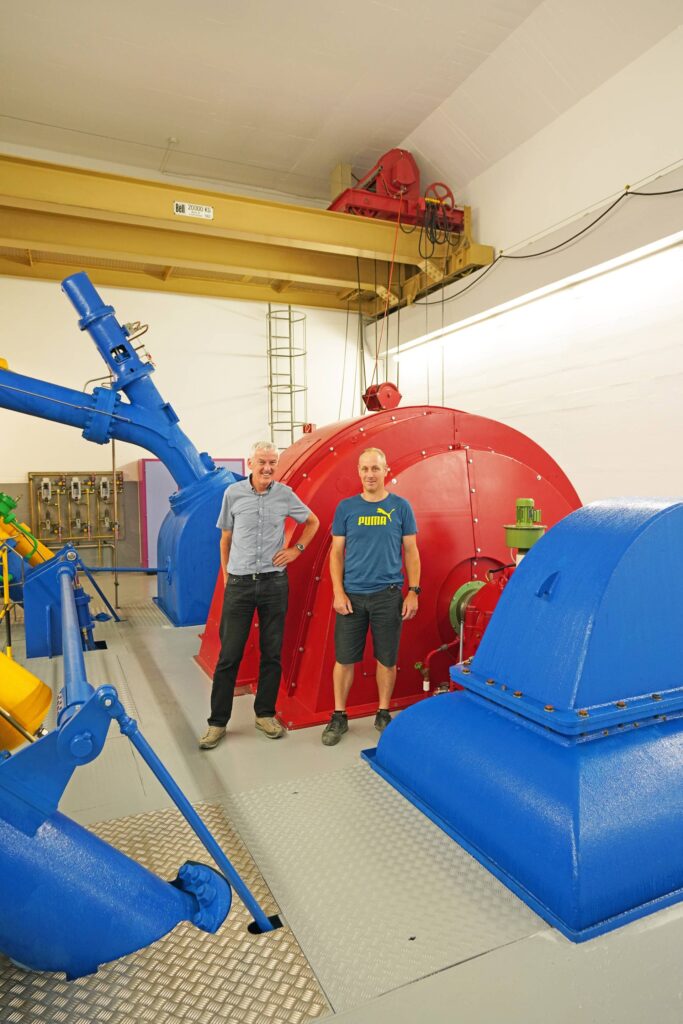

Retrofitprogramm für bestehenden Generator

Abseits der komplexen Bauarbeiten im Prä richtete sich der Fokus der Betreiber auch auf das elektromaschinelle Equipment in der Zentrale, das schließlich knapp acht Jahre stillgestanden hatte. „Ein derartig langer Stillstand bedeutet, dass man sich die Maschinen genau ansehen muss. Um etwa Kondensation am Generator zu vermeiden, haben wir dauerhaft für eine Beheizung des Maschinenhauses gesorgt“, erzählt Andres Fasciati und verweist darauf, dass man zur langfristigen Sicherung des Anlagenbetriebs bereits vor dem Stillstand eine Überholung des Generators geplant hatte. „Die Wicklung des bestehenden Generators stammte noch aus dem Jahr 1958, es war Zeit für ein Retrofitprogramm“, sagt Andres Fasciati. Für eine professionelle Sanierung wurde der Generator vollständig ausgebaut, neu gewickelt und mit neuen Polen versehen, während der Rotor-stern erhalten blieb. Anfang Januar 2025 wurde der 20 Tonnen schwere Rotor mit millimetergenauer Präzision wieder in den Stator eingesetzt – nicht nur ein technisches Highlight, sondern auch ein entscheidender Meilenstein des Projekts. Auch die Hauptwelle, auf der die beiden Laufräder und der zentral angeordnete Generator sitzen, wurde aufgrund von Verschleißerscheinungen komplett ersetzt. Nachdem ein Laufrad bereits vor circa zehn Jahren ausgetauscht wurde, folgte nun der Austausch des zweiten.

Neben diesen Maschinenkomponenten wurden auch die drei Kugelschieber und die Einlaufrohre revisioniert, was vom eigenen Kraftwerks-Team des ewz in professioneller Weise durchgeführt wurde. Abgerundet wurden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des Kraftwerks durch die Erneuerung des Korrosionsschutzes im Inneren der stählernen Druckrohrleitung.

© ewz

Optimierungen bringen verbesserte Performance

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt des Modernisierungsprojekts betraf auch die teilweise Modernisierung der Steuerungssysteme, die ebenfalls von den Profis der ewz implementiert wurden. So konnten etwa die Pegelmessungen aus dem Sicherheitsmanagement, die von der Gemeinde Bondo installiert worden waren, nun in das Leitsystem integriert werden. „Wenn der Pegel steigt, dann schließen wir heute vollautomatisch unsere Wasserfassung“, so Andres Fasciati. „Die neue Steuerung ermöglicht auch automatisierte Spülvorgänge, natürlich abhängig von gewässerökologischer Unbedenklichkeit. Und außerdem einen flexiblen Betrieb zwischen Sommerfluss- und Winterstaukonfiguration.“

Generell zeigen sich die Projektverantwortlichen sehr zufrieden mit der Performance des „neuen“ Kleinwasserkraftwerks Bondo. „Dank der neuen Laufräder und dem neuen Generator sehen wir eine Wirkungsgradsteigerung von 2,7 bis 3 Prozent. Die zahlreichen Optimierungen haben sich also ausgezahlt“, so der Leiter der Kraftwerke Bergell.

Ein Bauprojekt mit hochalpinem Modellcharakter

Knapp 11 Millionen Franken hat das ewz in die Wiederherstellung und Modernisierung des Kraftwerks Bondo investiert. Anfang Mai konnte die Anlage trotz diverser unvorhergesehener Naturereignisse termingerecht in Betrieb genommen werden. Seitdem liefert sie wieder zuverlässig sauberen Strom für die Region südlich des Malojapasses. In Summe sind es durchschnittlich etwa 18 GWh – genug, um damit rund 7.000 Haushalte im Oberen Engadin mit grünem Strom zu versorgen.

Mit der Erneuerung der Wasserfassung Prä in Bondo ist es dem ewz gelungen ein Modellprojekt umzusetzen, das exemplarisch aufzeigt, wie Wasserkraft-Infrastruktur in hochalpinen Risikozonen durch technologische Innovation, integrales Risikomanagement und ultrarobuste Bauweise langfristig gesichert werden kann. Trotz einer extrem diffizilen geologischen Ausgangslage hat man es geschafft, eine widerstandsfähige und zugleich ökonomisch wie ökologisch vertretbare Lösung zu schaffen. Die Erkenntnisse aus Bondo dürften künftig auch anderen Projekten als Referenz dienen – besonders in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse und dem damit einhergehenden Anstieg von Naturgefahren in den Alpen. Das ewz bekräftigt mit dieser Investition sein langfristiges Engagement für die regionale Wasserkraft und setzt damit ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der erneuerbaren Stromproduktion unter zunehmend instabilen Klimabedingungen.

Erschienen in zek HYDRO, Ausgabe 4/2025